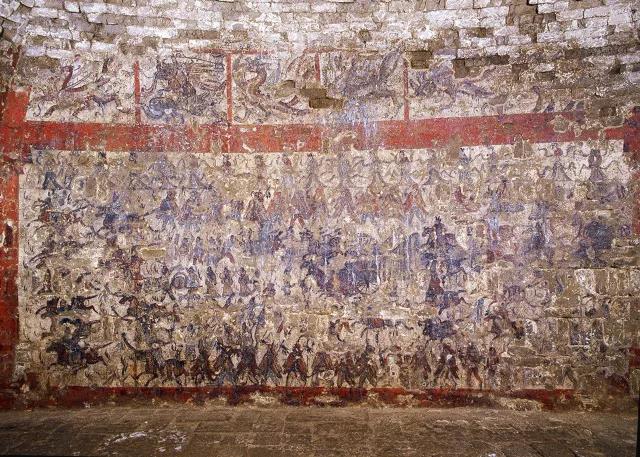

该壁画是大同迄今发现的形象内容最为丰富精彩的北魏绘画,但历经多年,壁画局部不可避免地出现了分化、空鼓、龟裂起甲、颜色氧化发黑、颜料脱落等衰变现象。

在展览“主角”沙岭7号墓摹制壁画前,姚智泉说,原壁画很不简单。

缘起

沙岭7号墓墓室东壁墓主人像

“你看这幅《宴饮图》,简直就是北魏版的《清明上河图》。主人居于前部,宾客分排席地而坐,面前整齐摆放着食具。周围还有庖厨、杂技百戏,内容如此生动形象,仿佛一下子就将我们带入了那个朝代,” 聊起其中一幅作品,姚智泉滔滔不绝。

据墓室出土漆皮文字推测,墓主人死于太延元年(公元435年),鲜卑人,是侍中主客尚书平西大将军破多罗氏的母亲。但墓中除了毡帐、服装这些表面因素外,很难再嗅到鲜卑文化的气息。而该墓壁画中,用砖砌成的铲形墓室,甬道两侧的镇墓武士和镇墓兽,甬道顶部的伏羲女娲,墓室两侧的大型出行图和宴饮图,都是典型的汉晋传统文化元素。伏羲女娲手中所持的摩尼宝珠,在不经意间还流露出西方文化的印记。

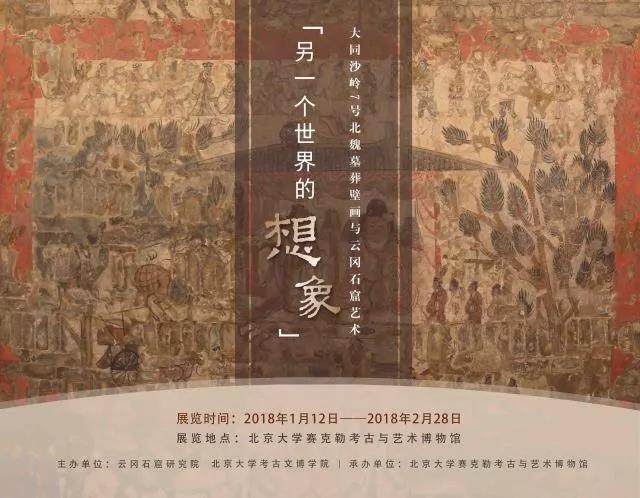

“另一个世界的想象——大同沙岭7号北魏墓葬壁画与云冈石窟艺术”展

1月12日,在“另一个世界的想象——大同沙岭7号北魏墓葬壁画与云冈石窟艺术”展开幕现场,姚智泉亲自为我们讲述了摹制沙岭墓葬壁画“那些事儿”。

云冈石窟研究院了解到姚智泉的“摹制法”,双方通过深入交流,最终决定合作摹制沙岭7号墓壁画。

沙岭7号墓墓室北壁车马出行图

可以说,没有沙岭7号墓壁画的面世,北魏早期的文化生态模式将无从知晓。

不过,内蒙古科技大学包头师范学院的姚智泉老师又创制出了“摹制法”,该法别出心裁,是“颜色不一样的烟火”。它不仅可获得壁画的图像、艺术和材料信息,而且解决了壁画因脆弱难以移动而不便展示的问题,通过摹制作品使瑰丽的艺术“原汁原味”走出深闺,既“看得见”也“摸得着”。

内蒙古科技大学包头师范学院的姚智泉老师接受采访

保护壁画,多针对文物本体,为其消除病害,使之益寿延年。但世间没有永恒之事物,壁画亦有一定生命周期,于是“数字化”技术横空出世,高清立体的影像资料让文物信息得到永久真实的保存。

(责任编辑:武汉三度艺术机构)