跟随吕澎过来的还有一位专职摄影师,随时随地为他拍照。面对镜头,吕澎很有感觉,有意无意间摆出某种姿态。后人据此可以解读成他在思想,或者他在远眺之类。摄影师叫肖全,美男子,因为《我们这一代》也变得很有名,被媒体炒作成“中国最好的人像摄影家”和“中国肖像摄影第一人”。那时肖全希望成为中国重要的摄影家,我正参与编辑《现代摄影》,没有让他失望,做了个对话,然后发表了他那些文青趣味很强、以中国和台湾老女文青为对象的摄影作品。

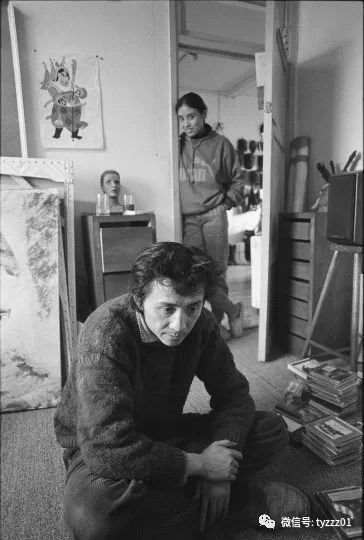

吕澎在家筹备“广州双年展”,吕婧在一旁采气(今天她已成为画廊老板),1992 年2 月,肖全摄。

1992年10 月20日广州双年展大合影 (吕澎在跑动中,左为肖全)

为了配合双年展,吕澎编辑出版了《艺术市场》,鼓吹通过市场手段推进当代艺术的发展。这是一个以书代刊的定期出版物,设计和印刷放在深圳李媚主编的《现代摄影》编辑部,具体主持设计的是那个年代还默默无名、现在已成为著名艺术家的韩磊。那个时候我几乎每周都要过去审读稿子。在编辑部里,大家开玩笑,把吕澎叫作“吕出血”,因为每次他拿《艺术市场》的稿子过来做设计,问他有什么要求时,他总是说,他的照片要“出血”。“出血”是一个出版用语,意思是照片放满版,不留边框。大概每次都这样说,所以编辑部的人也就这样称呼他了。

吕澎出现了,他热情,语速快,同时还带来了一家“西蜀公司”,以及一个叫罗海全的土老板。之所以说土,是因为罗老板小小的身材,却套着一件不太合身的西装,有点像《陈焕生进城》里的陈焕生的样子,张口就是浓重的成都口音,给我留下深刻印象。不久,吕澎、罗老板,还有几个从成都来的老板,昂扬地进驻了江南大酒店,铺开了做一个油画大展的准备工作。

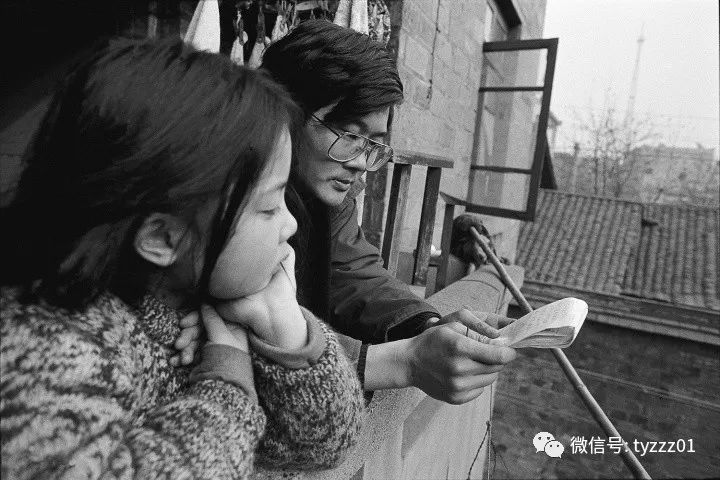

何多苓与翟永明,1993年2月,成都,肖全摄。

今天回想起来,双年展的关键词是“历史”。那个年代,的确没有比“历史”这个词更富有魅力,也更有号召力的了。我记得双年展在《光明日报》出整版广告,我撰写广告词。我用神来之笔煽动说:想进入历史吗?来参加双年展吧!有意思的是,好像没有谁不想进入历史,尽管我们其实不知道什么叫历史。那个年代,不进入历史就意味着“下课”。“历史”和“下课”共同组成了描述九十年代中国当代艺术具有杀伤力的两个关键词。

1994年马克.吕布为肖全拍摄的照片,那时候他还长发飘飘。

杨小彦:谁来改写历史?——对“首届广州九十年代艺术双年展”的个人忆述|天涯·新刊

2018-05-25 11:30 来源:天涯杂志 历史 /艺术 /艺术家

双年展实行报名制,因为有报名费,所以,动员更多人的报名就成为资金的一大来源。但是,广泛动员报名参展与理论家试图推动的当代艺术极不相容。某种意义上说,我们需要的是“精英艺术”,是要找到足以代表当下艺术发展的英雄,推出能够引领潮流的前卫风格。这样一来,势必和广泛动员形成尖锐的对立。于是,在组委会内部,在投资方和操作方之间,就日益弥漫着一种深刻的分歧。对于投资方来说,也就是对于罗老板和他的合作伙伴来说,需要源源不断的资金以充实活动本身,实现通过活动赢利的简单目的。操作方,也就是由吕澎组织起来的我们这些艺术批评家,却着意于新的前卫风格的出现,并通过展览让新风格获得社会知名度,好谋得一个高的价位,实现更大回报。一般而言,投资方是现实主义者,操作方是理想主义者。但是,现实主义者的投资方,从回报角度看,却选择了一个完全不现实的方案,投资八字还没一撇的艺术。而理想主义的操作方,却实行了一条让你出钱、我出未来许诺(“进入历史”)的现实主义路线,直接拿老板的钱去实现我们的艺术理想。在这里,回报是美丽的传说,操作却每分钟都要花钱。住在江南大酒店,每天招待各方人马,那个开销实打实的,一点虚话都不能讲。时间一长,现实主义的操作方自然着急,整天想着如何去卡经费,想着如何动员更多的艺术家过来报名。这做法自然引起了我们这些所谓的理想主义者的反感,一方面私底下谴责新生资产阶级的唯利是图,坚定操作信念,另一方面哄着他们,好让事情进行下去。在这当中,资金链始终是一个问题,双年展一直受到经费不足的困扰,投资方越来越缺乏耐心,希望马上变现的愿望在日益增强。操作方的心态比较复杂,既要让事情做下去,不能半途而废,成绩归零,又要说服投资方放长眼光,以“进入历史”为理想终点。正因为这样,“谁来赞助历史”才变成了一种时代的感慨,其中究竟有多少无奈,事后才能有所体会。

我对李正天始终保持着敬意,在于他所坚持的开放与前卫的艺术姿态,以及始终如一的热情。七十年代末进入广州美院的学生,多数人都受到过李正天的感召。我记得他时常以一个指导者的身份,用口号式的格言和宏亮的、近乎啸叫的声音,宣讲着其时我们还不太清楚的西方现代主义艺术,号召学生们创造具有“苏联式的深刻、东欧式的构成、德国式的表现”的全新艺术,然后“走向本体”(至今我也没弄懂他的“本体”是什么意思)。李正天时常把学生邀请到他家里,到家以后,一般的程序是,先弹奏一曲拉赫马尼诺夫第二钢琴协奏曲的首段,然后放映事先准备好的西方现代电影的精彩片断。他的弹奏很激情,表演性强。而对电影片断的把握,在录像机时代,其精准程度,也让观看者叹为观止。

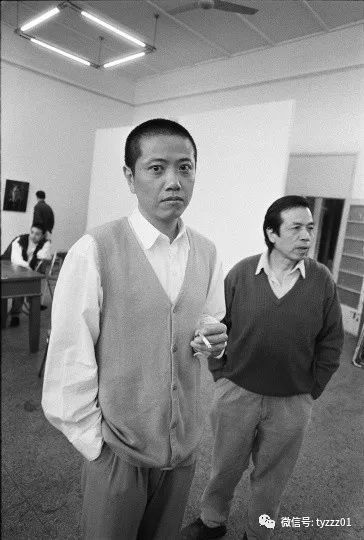

广州双年展研讨会上,栗宪庭在会上很伤感,当代艺术怎么会走向了市场,1992 年10 月,广州,肖全摄。

让我记忆深刻的其实是发生在晚上的艺术家之间的争论。在那些日子里,人们晚上常聚在一起,或者是广州美院招待所,或者是街头大排档。有些和王广义相熟的朋友,干脆到他房间去洗澡,去享受空调。一天上午,我走进广州美院大门,遇见了王广义和严善錞。严一见我,就用手做成刀子样,在脖子划了一下。看我不太理解,王广义就说,海陆丰人不简单,他们要杀人呐!再问,才知道,我的老同学黄一瀚,昨晚在争论中自豪地告诉大家,他是海陆丰人。黄一瀚执着于艺术,对已经成功的艺术现象不以为然,强调南方优越论。他的表达,是一种姿态,不无挑战性。听完后我就点头,因为我太了解我的这位老朋友了。第二天晚上,大家齐聚在广美招待所,王广义拿一箱啤酒进来,往房子中间一放,然后对坐在一边的黄一瀚说,什么都别说,先喝一瓶。他动作麻利,拿起啤酒,打开盖子,仰起脖子,咕噜噜,一下就喝了一瓶。黄看着,有点傻眼了,连忙说他不会喝酒。王广义再干一瓶,然后一抹嘴说,看过美国越战电影《猎鹿者》吗?见在座的人大多都点头,就接着说,干当代,就像电影里那个玩左轮手枪的赌博,就看你敢不敢开枪,然后,扣动枪机,枪响了,但没有子弹,于是你就赢了。事情就这样简单!我记得黄一瀚听着这一番表白,表情有点呆滞,脸上则是善良的笑意。他是南方人,不习惯王广义的北方“霸气”。

——对“首届广州九十年代艺术双年展”的个人忆述

大概离开展前一个多月左右吧,承担展览画册的设计与印刷的深圳《现代摄影》主编李媚突然给我打了一个电话,严肃地问我:画册已经设计完成,打样也出来了,现在,吕澎催促我赶紧下厂印刷。我问你,我印,还是不印?我问:印刷款到了吗?李媚说:没有,不过吕澎说,不会欠钱的,赶紧印,钱随后就到。我略微思考了一下,坚定地对李媚说:必须全部到账,才能开机印刷。我补充说,不是首期或部分,而是全部,一分钱也不能少。我当时有一种预感,觉得经济问题切莫等闲看,事先做好,免得事后吵架。

吕澎还叫来了刚从湖北美院调来广州美院的黄专,一起商量展览计划。黄专是一个深刻的人,理论素养很深,善于提升事件高度,用词宏大、尖锐而新鲜,很有传播力。展览期间黄专撰写了一篇文章,题目让人提神,叫《谁来赞助历史》,流传很广。吕澎则有很强的组织力,他的团队是几个成都美女,长得如花似玉,整天谈笑风生,让人愉快之极。我呢,可能因为是报社子弟,天生对宣传有感觉,所以被安排负责展览的对外宣传。双年展最早的密切搭档其实主要是我们仨,分工负责,互相协调,闲时则喝酒聊天,不时会激辩各种与现实艺术有关的理论问题。

“首届广州九十年代艺术双年展”之后,内定下一届策展人是黄专。不过,策展人其实不好做,其中一项任务是筹措资金。可能经费没有落实,所以展览也就不了了之。尽管如此,从此批评家策划展览的热情却成为了正题,大部分批评家都投身其间,极大地促进了展览新时代的到来。

想写上世纪九十年代,但迟迟未曾动笔,因为九十年代不单纯了,杂事多,杂念更多,不像八十年代,一部《追捕》,居然感动了整整一代人,让我们记住高仓健的英雄形象;一部《上海滩》,周润发饰演许文强,打完枪后,从容地吹一下枪口冒出的烟,这个动作居然风靡全中国,成为年轻人效仿的对象。更可笑的是,《姿三四郎》连续剧在中国上演引发了空前的收视狂潮。可能武汉人比较性急吧,和广州一晚一集不同,一晚放两集,最后干脆一晚四集,结束了事。今天想起来,不就是简单的警匪片和连续剧,凭什么留下那么深的印象?

还好,现实比人强。正当事情进行到某个关键时刻,突然就有了转机。深圳一家大概颇有来头的“东辉”公司,老板姓陈,有一天过来找到组委会,说要用一百万买下还没有评选出来的二十七件作品。这个消息给疲惫的组织者马上打了一剂强心针,工作团队顿时一片忘情的欢呼。我赶紧把正在《羊城晚报》做一线记者的老朋友许挺斐叫上,让他过来跟踪报道。许挺斐告诉我,只要一百万支票落实,报纸将予以重点报道。高潮的日子终于来了,在江南大酒店,当着众人的面,陈老板亲手把一张写有一百万人民币的支票交给了策展人吕澎。我在现场观察,发现吕澎接过那张“伟大”的支票时,手在略微抖动。其实我也一样,为此事热情澎湃。摄影记者及时地用镜头纪录了历史的这一瞬间。许挺斐微笑着对我说,等着看明天的报纸。果然,第二天,《羊城晚报》头版头条大字新闻:中国艺术市场正式启动!

其实,还有一个艺术家没有参与奖金之争,他就是那一年最重要的成功者王广义。看来,艺术的确是一项高智商的活动,不仅创意那么简单,而且,还要洞穿人性与事件,预测可能的结局。显然,王广义就是这样一个高智商的人。别的艺术家到广州后,都跑到美院找朋友和学生混床住,好省下住宿费用,他却二话不说,到广州就住进了一晚一千元的江南大酒店。那个年代,这绝对不是一个小数目。那个时候艺术市场还是一句空话,任何一个艺术家恐怕也未曾预料到后来那种惊天地泣鬼神的高昂价位。所以,王广义这样做,一定有他的道理。据说,获得金奖的王广义事后轻松地对吕澎说,奖金不用给,拿到酒店去付账。正因为如此,所以他也没有加入索要奖金的艺术家队伍。

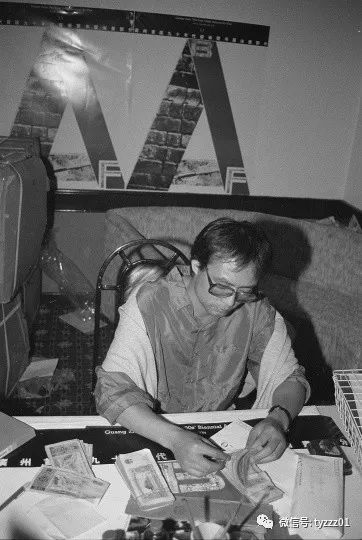

陈丹青和尚扬,1995年10月,南京,肖全摄。

如果对九十年代下一个可能多少有点片面的定义,无疑,那是全体中国人争着做、其中不少人做成功了老板的年代。尤其在南方,大家就直奔财富去,一点也不羞涩。也就是说,九十年代的中国很物质,很不精神,偶尔有谁讲一点精神,不是装的,就是假的。当然,我这样说,是排除了那些依然坚持精神性生活的高人,我是说一般的人,也许还包括自己,日益地沉沦,日益地物欲化。等到跨进新世纪时,才发现,原来有些理想已经远离,难以寻回。

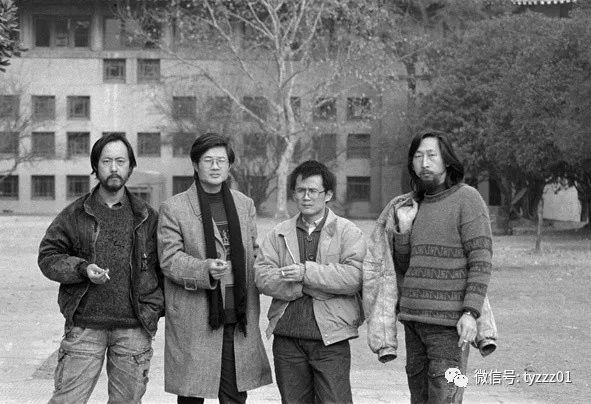

温普林、宋永红、栗宪庭、方力均、范迪安等谈论当代艺术,那天的话题很广阔,1992 年,北京,中央美院,肖全摄。

(责任编辑:武汉三度艺术机构)