好歹等到了只在开幕几天才有的一项表演,题为“欧洲的一切”(“European Everything”)——游牧帐篷,锅里煮着海豹肉(腥气冲天),小木桌上有一台崭新的苹果笔记本;对着围坐的观众,来自格陵兰岛的年轻说唱歌手唱了一个本地人与挪威人所得到的不平等待遇,他随即褪去衣物,用挑逗与恐吓叠加的游牧民族舞步,表演着我用了谷歌搜索才理解的作品主旨:一个本土的、无国界的乌托邦。

展览散落四处,商店橱窗和美术馆楼顶的白烟,背着黑黑的肥皂行走的艺术家;某餐厅厕所门口,也赫然一张展签,可上面所描述的声音装置,身周哪一道声音才是?执迷的作品,与观者捉迷藏。两栋楼,被缝在一起的麻布袋包裹住。

△ 这个集合里包括肥皂,Otobong Nkanga, Carved to Flow. 2017, Performance and installation Kassel, documenta 14

△ 这句话你会怎样翻译成中文,可以在评论里告诉我吗?Banu Cennetolu, BEINGSAFEISSCARY, 2017, Kassel, documenta 14, photo: Roman Mrz

以雅典为鉴

△ 卡塞尔火车站站台上的屏幕,循环播放着一件作品,画面是希腊债务危机时刻,来自雅典与柏林的政治新闻。David Lamelas, Time as Activity: Live Athens–Berlin, 2017, photo: Liz Eve

欧洲在2017年陷入了当代艺术的“节庆”:威尼斯双年展,卡塞尔文献展,明斯特雕塑展,两年一度、五年一度、十年一度,重量级的大展,挤在了一起。

发自 德国 卡塞尔

但走在卡塞尔展区内外,要想不碰到“圈里人”还是很难。在我采访了今年唯一参展的中国艺术家、纪录片导演王兵之后,便猛然打开了一块彼此紧紧吸引住的磁铁——中国当代艺术圈。

弗里德里希美术馆是文献展的起点,60年前,空无一物的美术馆矗立在一片战后废墟之中。今年,这里装满了从雅典国立美术馆运过来的的1100件作品。

即便是最好奇、最热情的访客(比如我),在这样武断的设定下(想得到最佳体验就必须两个场合都在场),也很难对策展人保有宽容或感激之心。

在卡塞尔主广场一角,库尔德伊拉克籍艺术家Hiwa K.用陶瓷管复制了他在90年代的逃离。当年,从伊拉克北部,他徒步穿越了土耳其抵达希腊后,曾生活在这些用来建造运河的管道里面。在4X5搭建的管道里,设置了现代有趣的装饰,年轻美丽的表演者们坐在管子里,跟访客开着玩笑。更像是胶囊旅馆。

展览主题是以雅典为鉴,实践上却是将展览一分为二,艺术家们被要求两处都要展览,大部分是相互配合的作品——如果只到了一处,其实无法看完整。

今年的文献展只做了一件事,便彻底与以前的13届展览区分开来了。文献展第一次在卡塞尔和雅典都有展示,主题更是直白:“向雅典学习”,或译为“以雅典为鉴”(Learning from Athens)。

为了什么而“去精英”?

△ Hiwa K, Pre-Image (Blind as the Mother Tongue), 2017, Athens, documenta 14, photo: Mathias Vlzke

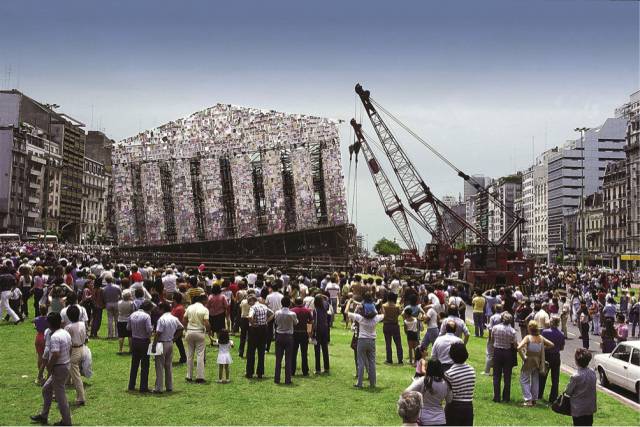

△ 这些麻布袋把非洲的食物出口到欧美。Ibrahim Mahama, Check Point Sekondi Loco. Kassel, documenta 14, photo: Ibrahim Mahama

文献展的艺术总监Adam Szymczyk是波兰裔,但在希腊生活良久;在他的主策划下,整个策展团队,以及160位受邀的艺术家,都在雅典和卡塞尔分别展示了作品。我只到了卡塞尔,也许也因此而未能看到“神话”。

(责任编辑:武汉三度艺术机构)