(文/冯远)还是在去年世纪美术理论研讨会间匆匆得遇两位青年朋友,才有了后来结识易洪斌的故事。庚辰春,易洪斌的新作将结集出版,邀我写些文字,作文实在不是作为同行的画家之能事。而评价当代艺术家,则犹恐失之偏颇,但仔细读了他的部分作品,却为其作品的情怀和强悍风格所感动。材料是通用的,方法是既有的,观念亦未见得新奇,但是同样的题材内容却可以在不同的形式中产生巨大的反差。而在这个大众传媒快餐文化大行其是,物质生活中奢靡虚浮之风难以抑制的初级繁荣时期,易洪斌从一个非专业画家的角度,托物寄情咏志,诠释出生辣、雄强的艺术风格,为技术制作之风日盛的中国画坛注入了久违的激情和生气,至为难能可贵。

易洪斌,中国美术家协会理事,吉林省美术家协会主席、名誉主席、中国画学会常务理事,吉林省中国画学会会长,中国画马艺术研究会会长,吉林省政府文史研究馆馆员,获国务院特殊津贴,国家有突出贡献专家

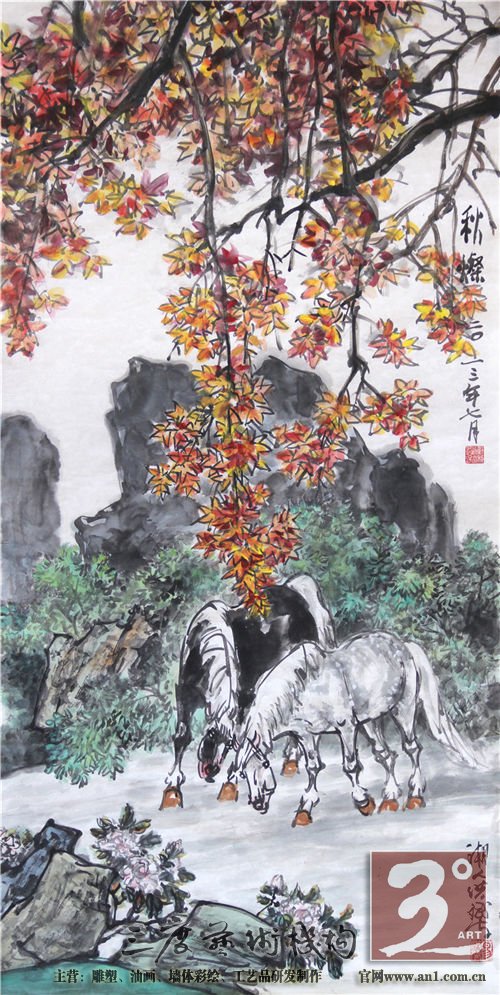

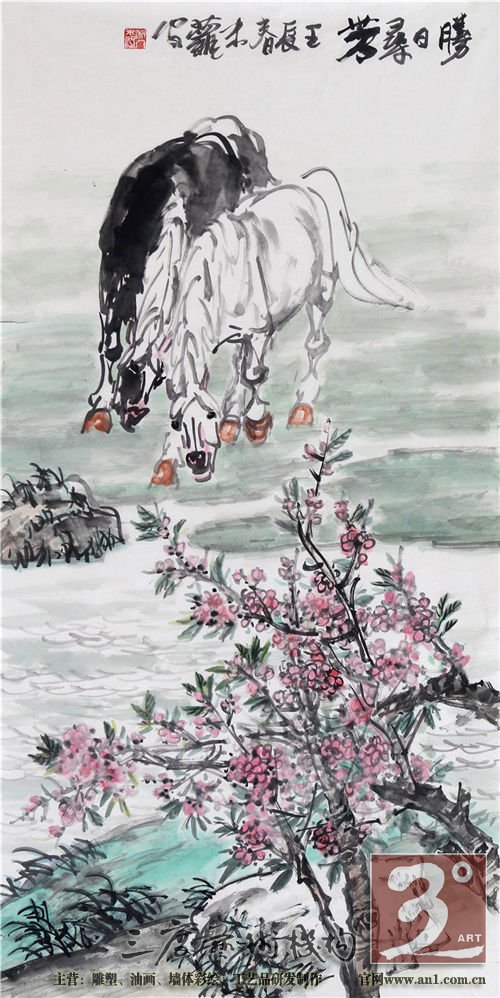

在此种心态之下,易洪斌是不会也不可能学步韩李或像郎士宁那样“谨毛得貌”地毕肖造化的。当然,可以用来“一挥”的题材多种多样,可以是虎、猫、禽、鸟、梅、兰、竹、菊等等,但是作为图式中的理想造型,对易洪斌来说,马是最可提供他借以发挥的对象。因为“马的形象正好具备了别的物象所不能替代的刚性和力度……”。如戴成有所云:马有龙的精神、牛的耐力、雄狮的英姿、虎的威风,既温文尔雅、又雄强刚烈,似乎人们可以在马身上感受到各种精神内容,寄托丰富的情怀。无论是从写实角度看马造型的动静舒张之间力的美和节律之和谐;抑或是从写意角度观马造型的飘逸长鬃、匀称的驱干、四肢和极具表情的特点,都似乎是上苍赋予人世间的尤物。画虎不成,易失之虚张声势;画猫不成,易流于纤巧乖张,这都不合易洪斌秉性。

唯独马,画家在经意和不经意间的题材求取,都不能出其性灵沟通之左右。如此看来,马,暗合了易洪斌全部有关艺术审美的偏好和神往。然而,马是如此容易把握的吗?先有古代赵、韩、李氏画马;近有徐悲鸿、刘勃舒氏作马;同辈中亦不乏如郭广业、许勇氏那样一批擅为马者。若取遵师造化,实写却难以写精神;或取符号化,造型则又难脱概念化、程式化之弊。唯写意才有可能得兼两者之优长,但是个中两端的跨度和难度之大,却足令易洪斌非苦心孤诣、拿出铁杵磨针的决心刻苦研习所不能成事。更何况为文人画乎。

《破云》124×248cm 2003年

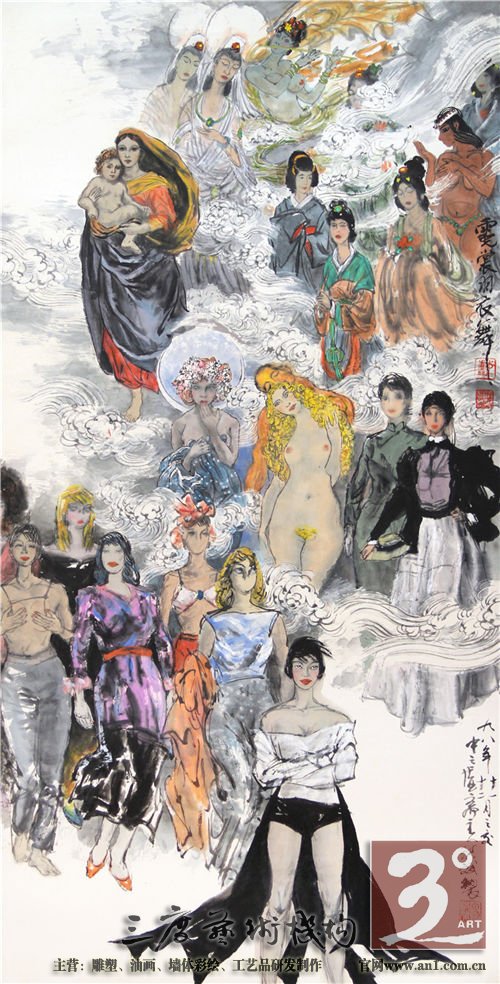

易洪斌当然并没有一味地高亢激越、豪情万丈。亦如健全人的正面有多少强悍,必有同样柔弱的反面。易洪斌阔大的另一面也充分地流露出细腻温婉。毕竟是受南方水土滋养、文化遗传基因必在潜移默化中影响着艺术家的心、眼、手。一面是“此马只应天上有”、“斯须九重真龙出”,另一面则是梦绕魂牵的三湘皓月,秋水伊人,有暗香浮动乃至袭人心脾、鬼使神差般地令亦今亦古的香草美人跃然笔下,阳刚妖媚、力量与情感,在由内而外地牵扯着试图一味霸悍的易洪斌梦返至善至美的温柔乡。他的《山鬼》、《虎兮福兮》、《此恨绵绵》何尝不是对至强至刚、至善至美追求的统一体。

生于湘水一侧,濡染楚风巫韵;又得大山大水真气,成于白山黑水间的易洪斌,圈内人称之为新闻界通才,能诗赋,擅为文,精于办报,出版过多种著作,文、史、哲、艺兼修。遗憾的是,我读得不多。但是由其作品由其艺而知其文,知其人;亦如文如其人、书如其人、画如其人的道理一样。没有那些数十年积累的文化素养,也就难以有今天画马的出手不凡。而在语不惊人死不休、行不骇世亦未休的文化传媒空前发达、市场经济繁荣的今天,要想得到专家、领导、友朋同好间的溢美之辞,容易,可也并不真容易。“漫说北群空八骏、欲挽天河洗尘色。问何时,大象兮无形,耿星月”壮年正值人生瑰丽辉耀之际,易洪斌的《满江红》虽自谦为画马感赋,却透出壮怀激烈,壮心不已的汉唐情怀。事艺仅十年,成绩已斐然。如果易洪斌能够坚持读书读画、笔耕不辍,凭着他的智慧和对艺术的执着,自会更有一片璀灿的天地期许于他。相信易洪斌还有着更为高远的理想追求,以续写他的丹青骐骥精神。

于是相当一部分的文化人和艺术家放弃了已有的精神立足点,不断修正、调适着个人文化理念和创作手段,在心犹不甘,却又欲罢不能中融入到缤纷的通俗消费文化中去。也有一部分文化人和知识分子试图从升腾而起、八面来风的大众文化的元气之中汲取与现实抗衡的力量,持守一方灵魂的净土,甚至不惜反其道而运用当代艺术形式,套取通俗题材去张扬古典精神,进而在亦文、亦士、亦艺的文化边缘环境中通过强化个人的话语来表达自身的感受,通过寻求阳刚阔大的风格和言说方式来达到自我精神的救赎努力。正是从这个意义上看,我以为易洪斌的大写意马也正是他个人人文精神取向的写照和表露。

关于他的作品,相对来说,我比较喜欢他的《快走踏清秋》、《思入水云中》、《霜风劲》和另几幅没骨大写意的《天啸》、《啸西风》、《落地生风便是龙》以及减笔画的《北风卷地百草折》等作品。这些不同时期创作的作品,若从严格解剖意义上来说,没有受过专业科班训练的易洪斌并不充分具备通过分析素描达到谙熟肌体构造的条件,但是凭着他较好的艺术天赋和敏锐的捕捉造型的能力,易洪斌在把握马的基本形体结构和动态结构方面的熟练程度,达到了不少专业人员所难望其项背的水平,这确实是易洪斌的独到之处。正是这种一脚在外、一脚在里,介于实与实写、实与虚写之间的间离状态为他提供了一个保持了对象的基本形态基础上能够放笔直取、任意挥写的条件,同时也就为他的泼墨大写意方法留出了率意、自由的空间。

文人画,隶家画,亦即非专家画,一般指古代为宦仕人骚客或寄情遣兴,或雅集邀乐、抒发逸气的一种亦书亦画形式,全无功利。方今也有文人画一路,但却有不少画作,虽延续了古代文人画的形貌样式,但虚空了文人画的内涵。作者大多欠文,不文,甚或兴趣不在文,又以文人画的超拔孤骚自许,更有运作得法,籍以获取实利者。也有不少确实出于爱好者,由摹习速成,未得真髓,却热衷绘影随形发力三二下神来之笔、浪得虚名者,实为“玩票”,真可惜了文人画的好名声。作为中国传统绘画的重要组成部分,文人画在近代美术史上可谓举足轻重,更经历代大家努力,将之推向了极致。在现当代,真正能够当得得其精粹,探取真秘,进而成其大家的艺术家并不多见。而真正从文化人身份切入,能具有相应的修养,掌握一定程度的技艺,并且形成鲜明的个人作品面貌者,以我的孤陋寡闻,在当代中国画家中,易洪斌能够算作一位。

易洪斌(Yi Hong Bin)

20世纪以来,强国与跻身世界现代化的愿望成为几代人渴望以久的梦想,更成为一批新锐青年和知识精英挥之难去的精神追求和文化口号。“唯新则举”、“唯洋是蟾”、“唯土乃卑”似乎已成为市井大众的普泛化心态,民族文化内核的精髓与品格和传统文化的魅力在不自信地与西潮西学的比照中,文化遭到了可怕的心理内毁和精神消磨。我真切地感受到在世纪之交,当中国经济持续发展和大众物质生活水准不断提升,高科技更深地介入到当代人生活的方方面面之中,随之而来的经济全球化背后西方文化艺术观念的侵入影响所造成的中国文化人、知识分子受置于某种挤迫、紧迫、失重、无奈状态以及由此产生的迷茫、焦虑心态,文化何为?艺术何为?精神从何依附?这是当代文化人和知识分子无以回避的主题

(责任编辑:武汉三度艺术机构)