罗岭乡前河村花树凹村民小组,被改造为远近闻名的“洛阳三彩陶艺村”,这是村内用陶缸填充铺成的“缸圈路”(资料照片)。沿村的山谷边,9999只用于汲水、储物的大陶缸,经巧妙排列组合,勾勒出少女身姿,匠心独具的大型陶艺装置以及俯拾皆是的“缸文化”,正使河南省洛宁县罗岭乡一个缺水少电、行路艰难的贫困山村华美转身,成为“乡村艺术公园”。新华社记者 顾立林 摄

作为文化部优秀专家、陶瓷艺术大师,郭爱和30多年来潜心钻研,继承和创新了洛阳三彩釉画烧制技艺。近年来他梦想在更大的空间弘扬中国陶瓷艺术,筹划打造“陶艺村”,让“洛阳三彩”艺术融入大自然。

以大山做画布、以陶瓷为画笔,郭爱和改变贫困山村面貌的艺术创作之旅由此开始。

沿村的山谷边,9999只用于汲水、储物的大陶缸,经巧妙排列组合,勾勒出少女身姿,匠心独具的大型陶艺装置以及俯拾皆是的“缸文化”,正使河南省洛宁县罗岭乡一个缺水少电、行路艰难的贫困山村华美转身,成为“乡村艺术公园”。

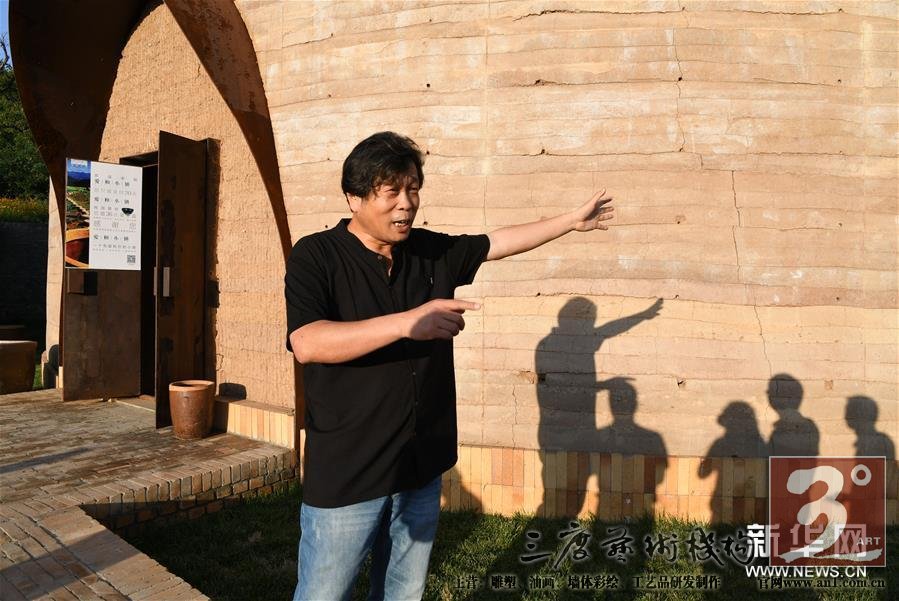

罗岭乡前河村花树凹村民小组,被改造为远近闻名的“洛阳三彩陶艺村”,这是村内陶艺师郭爱和在陶艺村夯土墙旁介绍情况(资料照片)。沿村的山谷边,9999只用于汲水、储物的大陶缸,经巧妙排列组合,勾勒出少女身姿,匠心独具的大型陶艺装置以及俯拾皆是的“缸文化”,正使河南省洛宁县罗岭乡一个缺水少电、行路艰难的贫困山村华美转身,成为“乡村艺术公园”。新华社记者 顾立林 摄

其人文之美也让郭爱和心动:位于仰韶文化核心地带,也是“河出图洛出书”之地,可谓华夏文明的原点;它还位于古代丝绸之路官道之上,周边寺院众多,多元文化元素汇聚于此。

“缸是彩陶文化的鼻祖。诞生了仰韶文化的这片土地上,5000年窑火不熄,见证中华文明和陶瓷文化的发展。”陶艺村创建人郭爱和说,“选择用陶缸来装点山村,是为了表达对中国传统文化的敬仰,以吸引更多的人关注贫困山村。”

艺术扶贫牛刀初试

农民采摘的野花籽以及小米、玉米糁、花生、绿豆、瓜子等当地有机农产品,被装进郭爱和精心烧制的陶制品中,与“洛阳三彩”一起,成为畅销的特色旅游纪念品。郭爱和还义务指导村民建农家宾馆,他规划设计的12家农家乐已经开业。

新华社记者顾立林、桂娟

经过两年多打造,规划区域达3000亩的陶艺村美景初现:老民房与新打的夯土墙组成了“洛阳三彩”创意展示中心,三彩釉画拼成的《八方门神》流光溢彩,上千只陶碗紧密排列而成了壁画《宙》,神秘图案“河图洛书”隐于三彩环艺《河洛》之中。

陶艺村每年举办向阳花和油菜花观赏节,带动了周边民俗文化村、望乡庄园、摄影基地等旅游扶贫景点的发展。

即将被拆除的烟房、破落的窑洞,甚至山谷边的残垣断壁和麦秸垛,都是郭爱和眼中最原始、最淳朴的“宝贝”,稍加修饰,便与自然风光融为一体。

两年多前,只有11户人家的前河村花树凹村民小组,缺水少电没有路,庄稼只能望天收。

“一开始我们是很纠结的。”洛宁县县长周东柯坦言,“罗岭乡地处偏远,扶贫需要大量的资金投入,地方政府倾向于引进企业家,但郭爱和的文化理念吸引了我们。”

罗岭乡前河村花树凹村民小组,被改造为远近闻名的“洛阳三彩陶艺村”,这是村口处夜景(资料照片)。沿村的山谷边,9999只用于汲水、储物的大陶缸,经巧妙排列组合,勾勒出少女身姿,匠心独具的大型陶艺装置以及俯拾皆是的“缸文化”,正使河南省洛宁县罗岭乡一个缺水少电、行路艰难的贫困山村华美转身,成为“乡村艺术公园”。新华社记者 顾立林 摄

2015年9月,郭爱和与农户签订合同,流转土地500多亩,一次付清3年流转费,愿意种植的农户每亩补贴50元,优先聘用20多名有劳动能力的贫困户就业。

他带领当地农民依据山势打造“四季花谷”,大面积种植油菜、向日葵以及格桑花、波斯菊、二月兰、百日菊、万寿菊等各季花卉,蝴蝶谷、百果园、百蔬园一年四季美景如画。

“陶艺村成了罗岭乡乃至洛宁县的一张文化名片。向阳花和油菜花观赏节期间,罗岭乡每天都涌入五六千人,群众的农副产品销售一空。”罗岭乡党委书记高晓琴说,“青山绿水跟艺术结合,艺术落地生根了,当地群众也能靠劳动脱贫致富。”

从“陶缸”开始的乡村艺术

新华社郑州4月25日电题:被艺术改变的贫穷山村——河南省洛宁县艺术扶贫模式调查

罗岭乡前河村花树凹村民小组,被改造为远近闻名的“洛阳三彩陶艺村”,这是村内创意展示中心傍晚外景(资料照片)。沿村的山谷边,9999只用于汲水、储物的大陶缸,经巧妙排列组合,勾勒出少女身姿,匠心独具的大型陶艺装置以及俯拾皆是的“缸文化”,正使河南省洛宁县罗岭乡一个缺水少电、行路艰难的贫困山村华美转身,成为“乡村艺术公园”。新华社记者 顾立林 摄

(责任编辑:武汉三度艺术机构)