1950年代出生在上海的陈燮君,几乎是伴着海关的钟声长大的,他在被他誉为“外滩后街”的圆明园路生活了50多年,此次他的参展作品《儿时记忆》就是自己的生活轨迹。对于展览的名字“百年交响”有更多自己的理解,在他看来外滩的交响不止百年。唐宋时代,上海就率先开始了城市化进程,1843年上海完成了一次现代意义上的转型,1986年上海成为全国第一批历史文化名城,外滩建筑群因其深厚的文化内涵有做不完的文章,讲不完的故事。而外滩也是历史的外滩,变迁的外滩。

外滩是上海这座城市的一张名片,她记录了中华民族在此开埠的历史,也是中西文化水乳交融的象征和一个时代不可磨灭的记忆。但曾几何时,外滩逐渐被符号化,成为了一个观光客的“景点”和消费场所,距离市民生活越来越远。

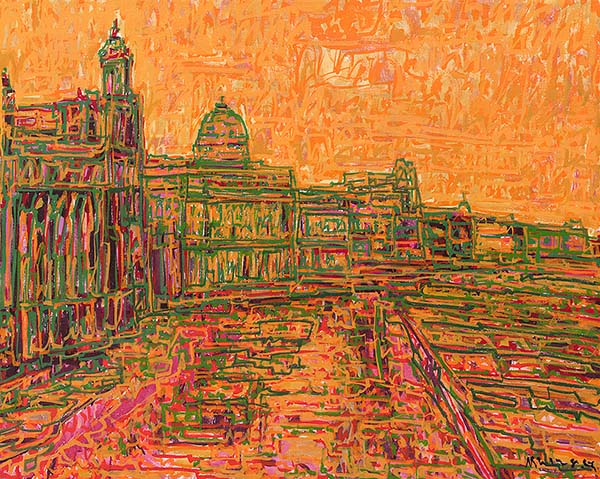

丁设 ,《灿》,80cm 100cm

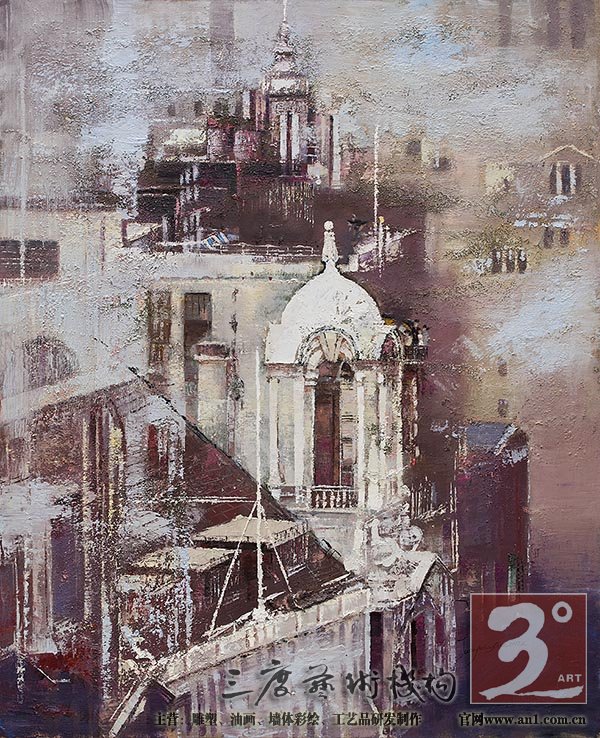

陈燮君,《儿时记忆》,60cm 80cm“建筑是可以阅读的”。当我们走进不同的外滩建筑内,就如同审视某个特定的时代,阅读那个时代背景下的一页页史书。外滩万国建筑群是一部中外千年建筑史,一部中外文化艺术史,更是一部开启百年上海大门的发展史。

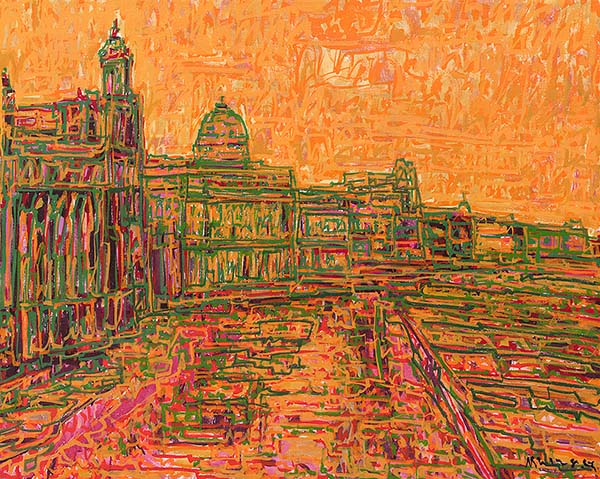

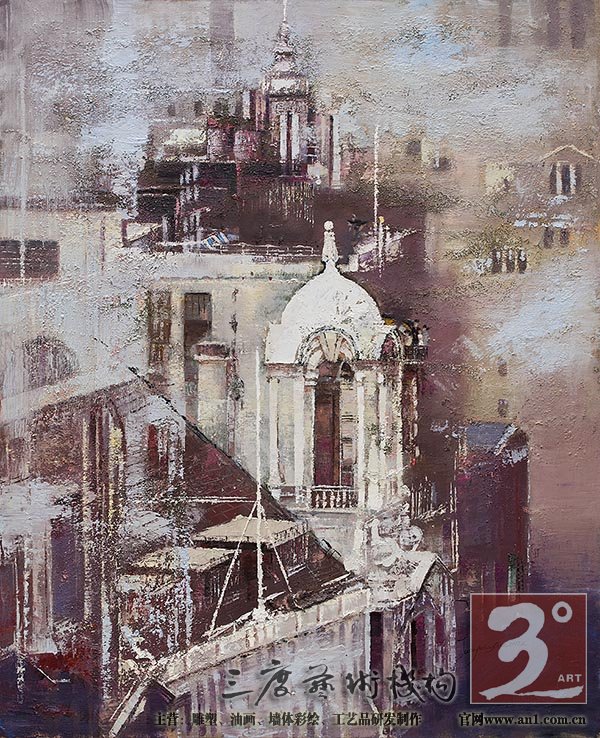

魏景山,《外滩风光——27号》,100cm 120cm

而此次参展的“80后”画家周胤辰从门的图式解读外滩记忆,她出生在上海,小时候到过外滩,如今为了创作再次了解外滩,从门里门外看到了不同的外滩。另一位参与创作的年轻艺术家任敏是一位新上海人,在上海的10年让她对上海人和上海的城市精神有了更多的了解。她的作品《少女之心》也寓意外滩建筑与城市更新的关系。

方世聪 《外滩交响》108cm 150cm申娟娟,《海上霓虹》,100cm 80cm

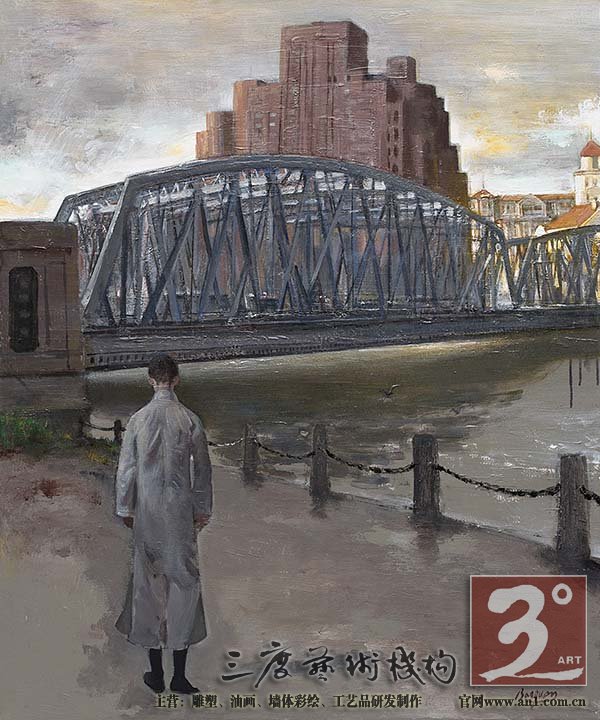

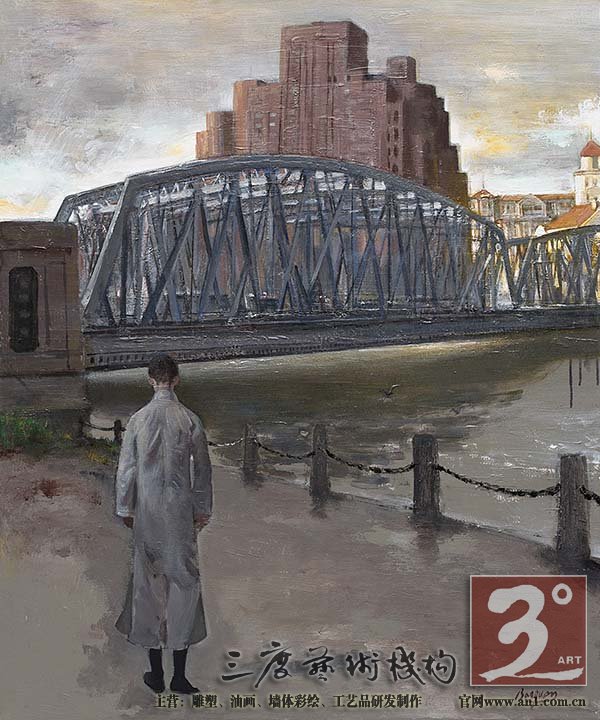

李向阳 ,《远望》,50cm 60cm 2

姜建忠,《 清末外滩打字间》,92cm 120cm朱刚 ,《外滩》,100cm 100cm (责任编辑:武汉三度艺术机构)